يكتب الناشر الخفيّ في نهاية هذا العمل الأدبيّ الذي بين أيدينا: “يوسف حسين حجازي العفيفي… يحبّ الخروج عن المألوف وخوض التجارب الفريدة…”. الناشر الخفيّ يذكر هنالك مثالين خارجين عن السياق الذي نحن بصدده هنا؛ الأدب، غير أنّ الخروج عن المألوف هذا يبدو أنّه متجذّر في يوسف وفيما يفعل.

يكتب الناشر الخفيّ في نهاية هذا العمل الأدبيّ الذي بين أيدينا: “يوسف حسين حجازي العفيفي… يحبّ الخروج عن المألوف وخوض التجارب الفريدة…”. الناشر الخفيّ يذكر هنالك مثالين خارجين عن السياق الذي نحن بصدده هنا؛ الأدب، غير أنّ الخروج عن المألوف هذا يبدو أنّه متجذّر في يوسف وفيما يفعل.

لعلّ بيّنة إضافيّة لخلاصتي هذه نجدها في إصداره الأوّل، “رواية عفيفة بنت المختار”. فقد قُيّض لي أن أقرأها قبل مدّة ليست بطويلة، وإن كنت هنا لست في صدد الرواية وتقييمها، ولكنّي ارتجاعيّا أقول أنّ الخروج عن المألوف كان حبل وريد في روايته هذه وأرى أنّه كان لافتًا وزادها قيمة إضافيّة.

الخروج عن المألوف أو “التمرّد على القائم” هو إبداع يستحقّ الوقوف معه قليلًا، فقد ذهب بعض الكتّاب أو جلّهم إلى “القواعد النقديّة”؛ عربيّة على قلّة الالتفات إليها تاركينها في الظلّ والسطور الخلفيّة وذلك تقصيرًا، وغربيّة على كثرة التجمّل بها وكثرة الالتفات إليها جاعلين منها أيقونات مقدّسة هي البدء وهي المنتهى وذلك “قصورًا ذاتيّا”.

يجب ألّا يغيب عن بال الكاتب، أيّ كاتب، أنّه في البدء كان الانتاج أو المنتوج الأدبيّ، النّصّ، ومن ثم جاء نقد أو تنقاد هذا النّصّ، أو بكلمات أخرى في البدء كان الإبداع ومن ثمّ جاء التقييم أو التقويم والأخير بمعنييه. (عذرا من الياء والواو).

وبكلمات أخرى، يجب أن نعرف وقبلَنا النقّادُ أن الكلمة كانت في البدء، وليس بالضرورة بالمعنى الذي جاء في إنجيل يوحنّا، ومن ثمّ جاء النّقد أو بالكلمة العربيّة الأصيلة في علم النقد، التَّنقاد. ولذا فما يقوله النُّقاد هو استنباطَ قواعدَ ممّا وعمّا كان البدءُ، فالويلُ لهم إذا اعتقدوا أنّ ما يقولونه قواعد أنزلها أنبياءٌ والويل لنا إن اعتقدنا أنّنا يجب أن نتّبع هذه القواعدَ “على العمّيية”، فالإبداع تمرّدٌ على كلّ ما هو قائمٍ وحين يفقدُ تمرّدَه “كفّك على الضيعة”!

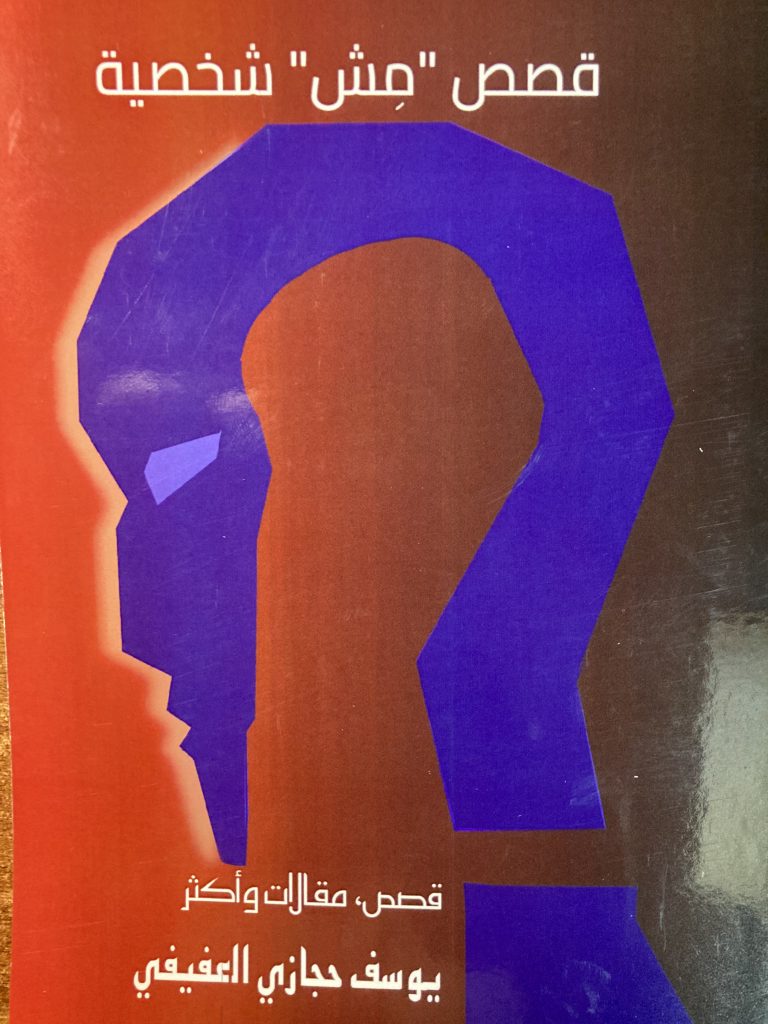

من هذا الباب يجب أن يُرى خروج يوسف عن المألوف وهو خروج مطلوب في الإنتاج الأدبيّ، اللهم إلّا أنّه على الكاتب أن يعرف أنّ للخروج خطوطا حمرًا، وأعتقد أن يوسف ومن خلال خروجه المطلوب مبدئيّا، تخطّاها في بعض “قصصه”. يوسف وإن سمّى ما كتب “قصص” وبغضّ النظر عن الوصف المضاف لها “مشّخصيّة”، ورغم تفسيره ذلك في نهاية مقدّمته، وهكذا: “إذًا لا تذهب بعيدًا عزيزي القارئ، فقط انظر حولك وسترى شخصيّات قصصي في معارفك وجيرانك وأهلك ومن هنا جاءت التسمية “قصص مشخصيّة”.”، رغم ذلك فكثير ممّا هو بين أيدينا ليس قصًصًا بالمعنى السائد وحتّى بالمعنى غير الهيكلي.

القصص في المجموعة، ولا أقصد بالمعنى “الشبلونيّ – الهيكليّ”، وبالمناسبة أنا أوافقه فيها خروجَها عن “الشبلونة” المعهودة، هي؛ الحبّ الأوّل، ثمار الأرض- ربّما-، المرشد إلى الهاوية، دكتور نفساوي، يوم في الحمّة، الحلم وغيرها وهي الغالبة. هنالك مقطوعات أخرى ما بين النصّ والقصّة كليالي الأنس في فيينا. هنالك نصوص محضة كمثل وتر وشطحة فيسبوكيّة. هنالك، إن صحّ التعبير، لوحات ومشاهد، كالأفندي وانتقل إلى رحمته تعالى. هنالك أيضًا المقالة كأهرول وحياة العيد في غزّة.

أرى أنّ يوسف ارتقى القمّة فيما كتب ولوّن وعرض، وبغض النظر عن التصنيفات التي سُقت أعلاه، في الرسائل من المقبرة؛ رسالة عامّة وأخرى لزوجته وثالثة لأصدقائه من بشر وحيوانات ورابعة إلى أهل بلده.

الأهمّ في أيّ انتاج أدبيّ، أنّ الرسالة فيه هي الأصل وغيابها يُفقد النصّ حاجته العامّة وليبقَ محشورًا في أدراج الكاتب أفضل للنصّ والكاتب والقارئ. والسؤال: هل يحمل ما كتب يوسف رسالة أدبيّة، أو هل أخذت الرسالة الأدبيّة فيما يكتب يوسف حقّها؟!

وقبل أن أجيب، ادّعيت وأعيد: إنّ ما يعتور حياتنا الفكريّة والوطنيّة والاجتماعيّة في العقود الأخيرة من ارتجاجات (درجة 7 وما فوق على سلّم ريختر!)، جعل الانكفاءَ شبهَ الكليّ نحو الذات ديدَنا وبالتالي أسقط على أدبنا آخذا إياه نحو مدرسة أو نظريّة؛ “الفنّ للفنّ” استراقا وتسرّقا أو تقليدًا وعلى الغالب كمَثَل الغراب والحجل، فتضعضعت مكانة الرسالة الأدبيّة، وقد اتخذ الكثيرُ من النصوص أشكالا لا تتعدّى الصناعة الفنيّة وإخراجَها وأداءها، وربّما اتخذتها هكذا من حيث لا ندري انسياقا وراء الارتجاجات في المُثل والقيم أعلاه، اللّهم في لمحة في النصّ هنا وأخرى هنالك وضربةِ ريشة في اللوحة هنا ومثلِها هناك، وفي الكثير من الأحيان “تجمّلا”، فتجيء هذه اللمحات والضربات حشوا صارخا يسيء حتّى لمثل هكذا نصّ فنّه للفنّ.

إن يمّمنا شطر أدبيّات في الموضوع نجد لنا مِعوانا في مقالة بقلم د. صفيّة الدوغيري، تحت عنوان؛ “رسالة الأدب في المنظومة الأخلاقيّة”، تدّعي فيها أنّ: “رسالة الأدب ينبغي أن تزرع في قلوب أبنائها الشعور بالمسؤوليّة التي تحتّم عليهم أن يتجشّموا الصّعاب، ويأمنوا على أنفسهم مصارع الفِتن… ويزرعوا قيمة الأدب أخلاقا وآدابا قبل الالتزام بقواعده تعبيرا وأداء.”

وقد أضافت اقتباسا من أحد النقّاد الآتي: “رسالة الأدب العربي، رسالة مقدّسة يجب ألّا تقتصر على الأغراض اللفظيّة، ولا المُتعة الذهنيّة، ولا المعاني الذاتيّة التي لا يشعر بها إلّا الأديب المتكلّم نفسه، إنّها رسالة ومفهوم هذا اللفظ ممّا ينبغي ألّا يغرُب عن البال، فهو مهمّة تقتضي الهدم والبناء…”

وتخلُص الكاتبة فيما تخلُص، إلى: “العمل الأدبيّ تحوّل إلى فنٍّ خالٍ من جوهره، ومفتقر إلى رسالة تبثّ ثورة في أوصاله وتمدّه بصبيبٍ من دماء الحياة تعصف بجذوره الميْتة وتقتلعها من منبتها السيّء، لتفسح المجال لميلاد أدب عربيّ أصيل، يخدم قضايا الأمّة…”

أدّعي أنا: إنّ الرسالة في النصّ الأدبيّ؛ هي الهدف الأسمى وبالتالي هي المقياس وهي المعيار لقيمته وقلّتِها، وقوّته وغيابِها، وأهدافه وضياعِها. الافتقار إلى الرسالة غيابا أو تغييبا، أو “كشوحها”، أو عدم وضوع عنوانها أو عدم وضوح ما نريد لهذا العنوان ومنه وهذا هو الأهمّ، كلّ هذه إن اعتورت النصّ تجعل من النصّ الأدبيّ “طقْع حَكِي” ومهما جمُل لبوسه بفاقع الألوان وعلا رَنينُهُ بمنغّم الألحان، فلن يشفع له لا جمال اللبوس ولا عذب الرّنين.”

صحيح إنّه يحقّ للشاعر كما الكاتب، أن يشعَر ويكتب تنفيسا عن مكنونات نفسه وبثّ لواعجه الذاتيّة والشكوى وحتّى البكاء، ويكتب الماورائيّات في كلّ ما يشاء، ويكتب الوجدانيّات صبح مساء، ويُطلسم قدر ما شاء. ولكن عندما تصير نصوصه كلّها تدور في هذه الدوائر لا تتخطّاها، فما للناس وله ولمثل هكذا نصوص اللّهم إن شاطره البعض ذاتيّاته، وأولئك قلّة؟!

نحن ما زلنا نعيش قضيّة وطنيّة وقضيّة قوميّة صاخبتين بكلّ المعاني، وإن كان الصخب فيهما فيما مضى من صنع غرباء والأقرباء تضافروا على ردّهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهو اليوم من صنع غرباء كثروا وتضافروا وأقرباء كثروا وتنافروا. هؤلاء الأقرباء هم نحن وما فينا من تخلّف ذهنيّ يصطخب، يزيده صخبًا ماديّتنا المستفحلة فغالبيّتنا العظمى تعيش “بحبوحة”، وإن وهميّة ستنهار كقصور الرمال على الشواطئ عند أول موجة تطالها، ولكنها تصطخب فينا؛ انكفاءً ذاتيّا وانكفاءً مجتمعيّا وبالتالي انكفاءً وطنيّا وقوميّا. هذا التخلّف الذهنيّ الممهور بماديّتنا ينخرنا اجتماعيّا وسياسيّا وهذا النخر يتناسب طرديّا وطنيّا، فطموحنا الوطنيّ، وكنتيجة حتميّة، يعيش قصورًا ذاتيّا بعد أن أفقده هذا التخلّفُ وتداعياتُه قوّة وآفاق الانطلاق.

هذا هو التحدّي الأساس أمام حملة القلم، فإن انكفأت أقلامهم في نصوصها في وجه هذا التحدّي؛ ضمورَ رسالة أو كشْح رسالة أو حتى غيبةَ رسالة، فهذا خطأ ما زال يمكن إصلاحه، ولكن إن حَمل الانكفاء “تغييب رسالة” فهذه خطيئة لا تُغتفر لا بل جريمة جزاؤها حرق الأقلام والأوراق وليكن الحبر الوقود.

وأدّعي: إنّ الرسالة الأدبيّة روح النصّ الأدبيّ، هي أولا وآخرا القضايا الأساس في حياتنا، والقضيّة الوطنيّة والقضيّة الاجتماعيّة ومعوّقات رقيّهما هي قضيّتنا المركزيّة كانت وما زالت وتصطخب اليوم أكثر، وإن افتقد النصّ مثل هكذا رسالة، والرسالة ليست فقط قول هي قول وفصل قول، إن افتقدها قلّت قيمته وضعُفت قوّته وضاعت حاجته. هذا هو المعيار الأهم لرقيّ أي نصّ أدبيّ وقبل وفوق كل المواصفات الأدبيّة النقديّة وبالذات المستوردة منها.

حين كنت أقرأ نصوص يوسف وأملأ الهوامش ملاحظات، ربّما أكون محقّا فيها وربّما لا، أطالبه بالأخذ ببعضها وتاركًا له في غيرها الخيار أن يأخذ بها أو لا، وجدتُّني ورغمها أفتّش عن الرسالة الأدبيّة في النصوص بالمعنى الذي طرحت أعلاه. ووجدت ولأنّ يوسف مملوء بها شخصيّا وطنيّا واجتماعيّا جاءت نصوصه حاملة الرسائل لا بل مثقلة الحمل بها، وهذا يؤهّلها لتكون ضيفًا يستأهل الترحيب وبحرارة في البيت الأدبيّ العربيّ.

سعيد نفّاع

الأمين العام للاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيّين – الكرمل48

أوائل آب 2022

Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48

Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48